О великих памятниках зодчества дореволюционной России и Украины написано уже немало статей, исследований и книг. На дворцы, церкви и замки той эпохи приезжает полюбоваться весь мир, восхищаясь талантами архитекторов, размахом строительства и роскоши, позволяемой себе тогдашней знатью. Однако, мало кто из нас представляет в каких условиях жил обычный человек в дореволюционной России. Простой крестьянин, фабричный или заводской рабочий, обычный государственный служащий. В этой статье мы попробуем осмыслить, насколько были верны утверждения большевиков, свергнувших царский устрой и утверждавших впоследствии, что обычный российский гражданин при царе жил в несносных жилищных условиях. Также попробуем выяснить, правы ли наши современники, говорящие, что большевики врали, а простой заводской рабочий в 19 веке на самом деле имел жилищные условия лучшие, нежели советский рабочий, живущий в типичной хрущевке. И понять это нам помогут настоящие исторические факты, извлеченные из записок, книг и свидетельств очевидцев тех времен.

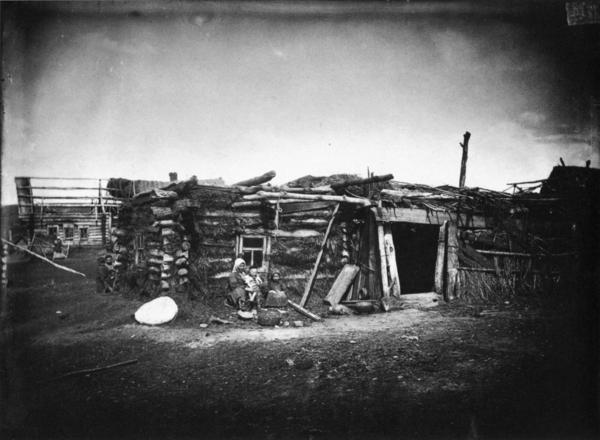

В 19 веке Украина и Россия, как страны, в избытке имеющие запасы древесины, по большей части были деревянными.

Холодные районы перебивались подобным жильем, ибо дерево как материал было дешево и сохраняло тепло. В южных же районах наблюдались в основном так называемые мазанки – глинобитные дома с камышовыми крышами. В таких домах жили не только бедные крестьяне, но и местечковые князья. Постройки эти отличались лишь размерами, отделкой и внутренним убранством. То есть если у бедняка в такой мазанке пол был земляным, то человек состоятельный мог себе позволить пол более теплый, но дорогой – деревянный.

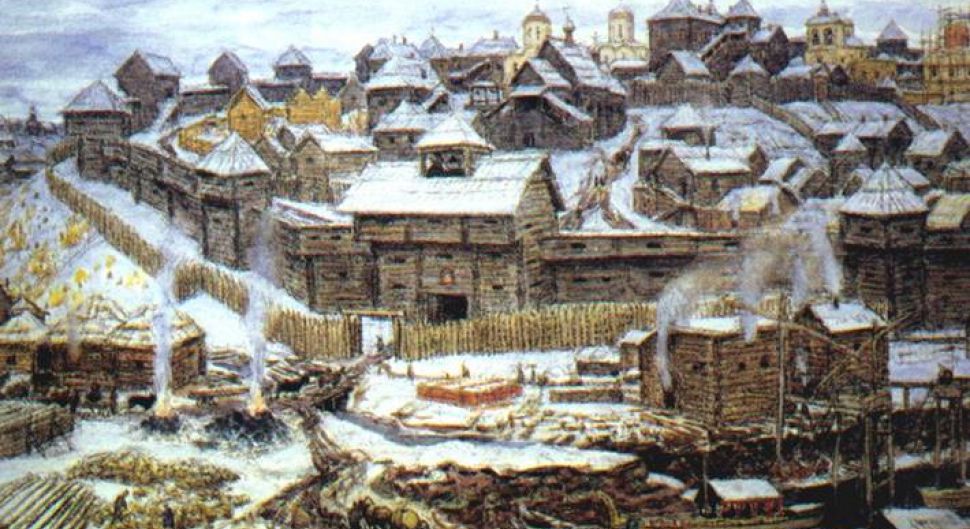

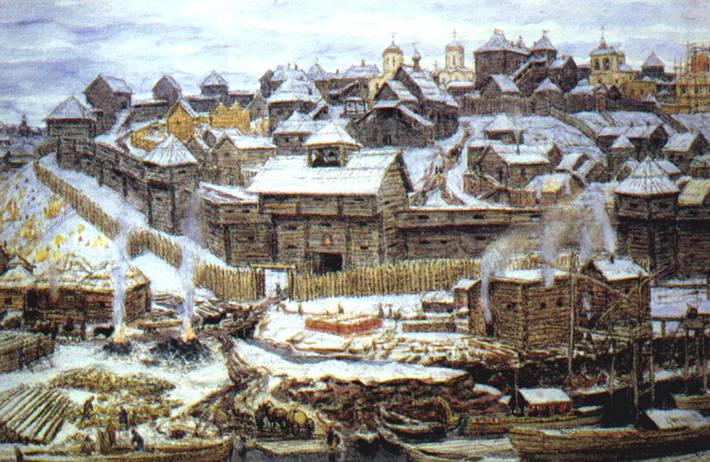

Многие иноземные путешественники писали в своих записках, что еще в 10 веке жилая Москва была полностью деревянной, камень использовали только для строительства церквей: «почти все жилые городские дома построены из дерева. Крыши делают из теса, отчего бывают частые пожары, так что не проходит не только месяца, но даже и недели, чтобы не сгорало несколько домов, а иногда при сильном ветре, целых улиц» (из записок путешествующего немецкого купца).

Подожженная ханом Тохтамышем в 1382 году, будучи деревянной, Москва практически полностью выгорела. Именно после этого пожара и было решено ориентировать основное городское строительство на каменные дома.

Поскольку при строительстве зданий повсеместно использовались пожароопасные строительные материалы, первые попытки введения стандартов и норм в градостроительстве сводились лишь к противопожарным мероприятиям. Нарушителей этих норм сурово и прилюдно карали, но камень был материалом дорогим, позволить его себе могли далеко не все. Так что российские города еще много веков регулярно горели.

Вплоть до 15 века пожар считался «большим», если огонь уничтожал несколько тысяч дворов. Если сгорало 200 домов, то такой пожар был обыденностью, а в обиход вошло устоявшееся понятие «погорелец», то есть человек, ставший в одночасье нищим и бездомным. Самое интересное, что с огнем в те времена особо не боролись. Пожар считался карой небесной, и значит насланной справедливо. Не гоже было благочестивому рабу божьему принимать кару без смиренья.

Впрочем, небольшой деревянный дом строился буквально за неделю, и на месте пожаров вскоре возникала еще более плотная деревянная застройка. Хуже обстояло дело с большими и дорогими строениями. Кремль в Москве так часто выгорал дотла, что в 1493 году тогдашний царь Иван III, в конце концов, издал указ убрать деревянные постройки от Кремля на 200 метров, тем самым пытаясь оградить главные московские палаты от регулярных пожаров. Именно поэтому и по сей день Кремль стоит особняком, а жилые постройки находятся в удалении.

С этих пор в Московии начинается эпоха возведения каменных стен. Но если для стен камень мог стать альтернативой древесине, то с кровельными материалами дело обстояло гораздо хуже. Деревянные крыши были практичны и недороги и альтернативных кровельных материалов на то время не существовало. Так что строения становились каменными, а крыши по-прежнему оставались деревянными.

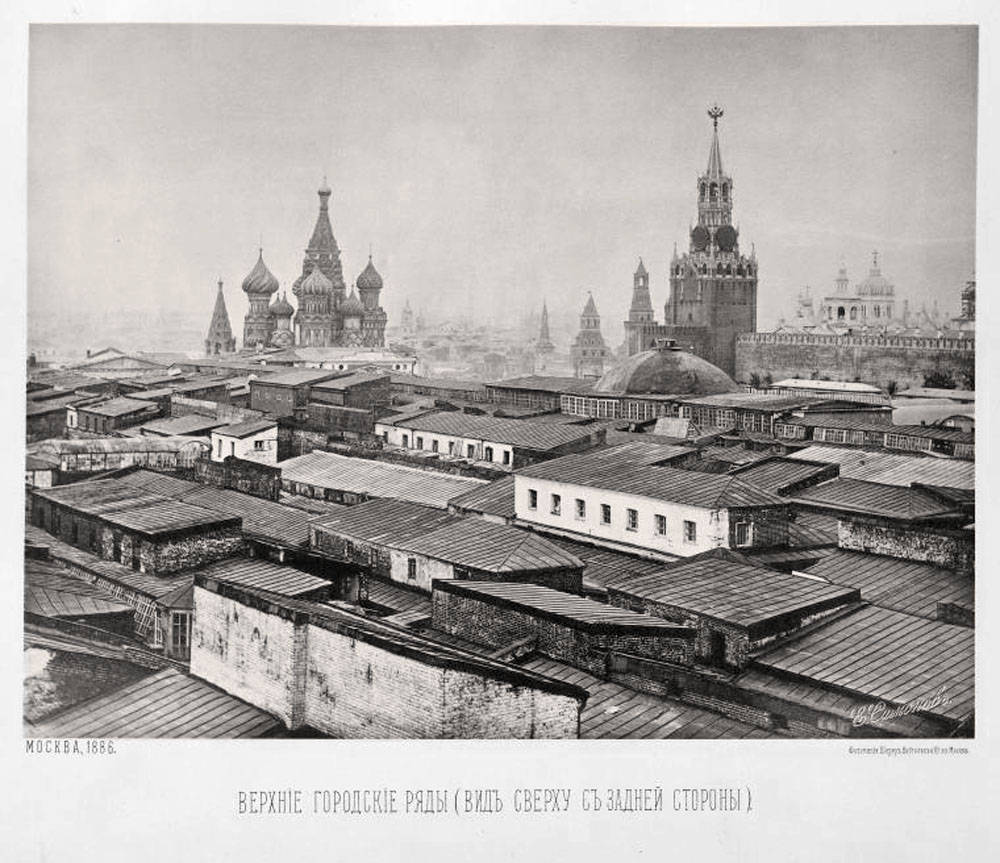

Полный запрет на возведение деревянных зданий в Москве и Санкт-Петербурге произошел лишь в начале 18 века. В этих городах разрешено было строить только каменные и глиняные дома. Но подобные нормы касались только крупных городов, в селах же и деревнях крестьяне по-прежнему проживали в деревянных, убогих избах.

Петр I в эпоху своего правления (17 век) попытался привить зарубежные новшества, сурово предписывая домовладельцам использовать для кровли только черепицу, которой в Англии повсеместно уже крыли крыши еще с 13 века. Подобные крыши действительно не горели, но в погодных условиях России проваливались под тяжестью снега зимой и накапливали влагу весной и осенью. Они постоянно требовали дорогостоящего ремонта, вследствие чего население всеми возможными способами противилось царскому указу. В конечном итоге черепичные крыши приживались только в южных, теплых областях.

Фото Москвы 1886 год

Новаторства Петра I в градостроительстве не ограничивались только кровлей. Именно он первым ввел правило в черте города строить «в одно жило», то есть в одну линию, а расстояния между строениями предписывалось иметь не менее 13 метров. Его указ обязывал проводить стройки только по чертежам специально обученных для этого людей, то есть архитекторов, и, начиная с этих времен, данная профессия на Руси становится почетной и высокооплачиваемой.

Вторая половина 18-го века в России ознаменовалась тем, что города начинают строить по градостроительным правилам и на основе общего плана развития. Но результатов это приносит мало, ибо дорогие дома быстро обрастают «слободами» - убогими райончиками, в которых еще Петр I повелел селиться купцам и мещанам. Они облепливают дорогие строения, словно соты, в каждом дворе житель «слободы» держит скотину. Теснота, смрад выгребных ям, вой животины и захудалый вид окрестностей заставляет городскую знать устраивать себе дачи за городом, где можно наслаждаться чистым воздухом, тишиной и обособленностью. Так что полюбившееся нам понятие «выехать на дачу» было изобретено еще в 18 веке, а вовсе не в эпоху социализма.

Но на распространение загородных дач вокруг городов быстро были наложены государственные ограничения. Они гласили, что: «за городом боярам давать 100 саженей длиннику и 40 поперек….». Если учесть, что сажень равна 2,136 метра, то самый большой дачный участок ограничивался 214 метрами в длину и 85 метрами в ширину, то есть составлял почти 2 гектара. Вот это дача так дача!

В городах же все также процветало деревянное зодчество, которое лишь внешне усовершенствовалось. Срубы обшивали тесом и красили в яркие цвета, которые разбавляли своим нарядным видом унылую погоду по весне или по осени. В этих домах появляются печи, используемые не только для приготовления пищи, а устанавливаются так называемые «голландки» для обогрева помещения.

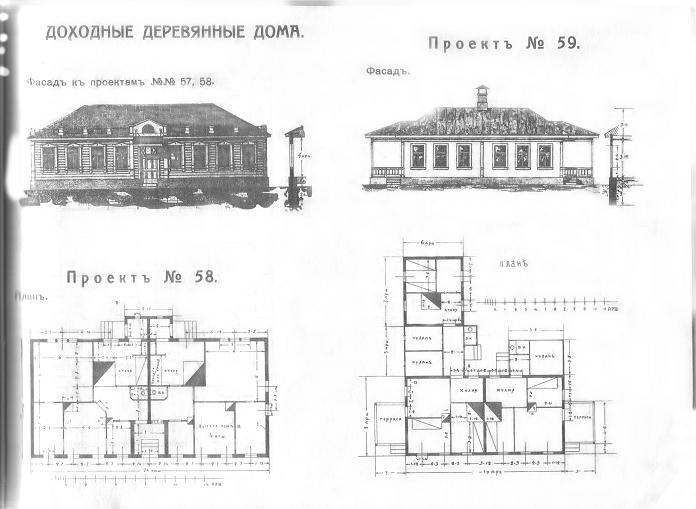

В крупных городах появляется понятие доходный дом – это дом, в котором внаем сдаются комнаты. В таких комнатах официально нормировалась высота потолка – не менее 4 аршин (2,85 метров), поскольку для жильцов густонаселенного дома была велика опасность погибнуть от угарного газа.

Эта высота потолков удивительным образом современной молвой была округлена до 3 метров, и мне суждено было слышать, что, дескать, в царской России во всех помещениях потолки были выше, чем затем возводилось советской властью в бюджетных постройках. Между тем, во-первых, эта высота обуславливалась не роскошью, а безопасностью, а – во-вторых, была равна советским нормам. Кстати сказать, в таких доходных домах существовало по нескольку входов, и хозяева домов могли сдавать внаем не только отдельную комнату, но и по 2-3 комнаты со своей отдельной кухней. Так появилось понятие «квартира».

Фото проектов доходных домов

Довольно забавным моментом являлось и то, что в царскую эпоху за строительством призван был следить не какой-нибудь специальный строительный департамент, а…полицмейстерское управление. Именно стражи правопорядка утверждали план и контролировали, чтобы все вновь строящиеся дома соответствовали общему облику населенного пункта, а постройка велась строго «по линии» улицы.

Не допускали они и создание волоковых окон в домах. Волоковое окно - это окно, которое вырубалось между деревянными бревнами, изнутри закрываемое (заволакиваемое) с помощью деревянной доски.

Было запрещено возводить из кольев и бревен заборы, выходящие на улицу. Предписания гласили, что забор повинен был быть только из досок.

А вот следующая норма градостроительства пригодилась бы и нам, потомкам.

На строительство каменных домов полицмейстерским управлением давалось не более 5-ти лет, а деревянных – до 3-х лет. Если дом не строился в указанное время, то земельный участок под застройку могли отобрать и в законном порядке отдать другому застройщику. Так что, как вы понимаете, в те времена, долгостроев не существовало. Довольно приличная норма, которая могла бы современных наших застройщиков стимулировать строить в сжатые, строго отведенные государством сроки.

Любому застройщику предписывалось создавать и определенную инфраструктуру. В доме или дворе должны были быть созданы погреба для холодного хранения, чуланы, а рядом при необходимости рекомендовалось строить конюшни, сараи, сад и огород.

Как уже упоминалось ранее, во многих городах появились доходные дома с квартирами. Снимать такие господские квартиры могли себе позволить чиновники чином до коллежского асессора и военные офицеры, и на одного жильца в ней приходилось 111 квадратных аршинов, то есть, 56,44 метра2. Это не было официальной нормой, но так как на то время не существовало вообще никаких официальных нормативов по отводу жилплощади на душу населения, эта тенденция соблюдалась застройщиками по внутренней негласной договоренности.

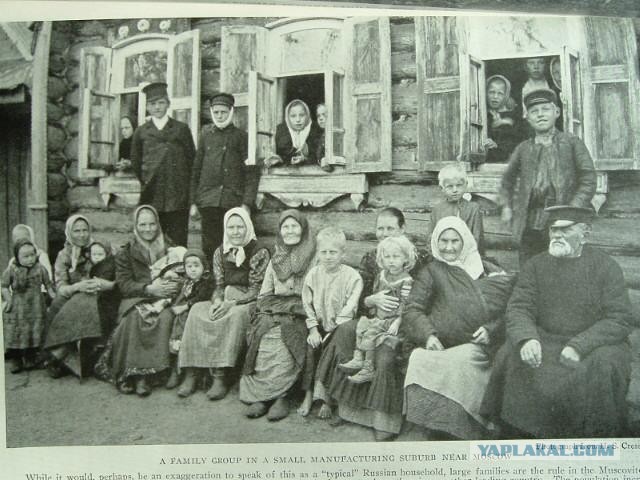

Начиная с конца ХIХ века повсеместной тенденцией становится строительство владельцами заводов, фабрик и артелей жилищ для своих рабочих. И вот здесь условия проживания простого рабочего люда крайне разнились. Были своего рода меценаты, люди щедрые и передовые, люди богатые, строящие общежития для рабочих на основе улучшенной планировки. Кто-то строил деревянные дома с приусадебными участками, обеспечивая рабочих и жильем и возможностью вести натуральное хозяйство. Кто-то расселял по многоквартирным доходным домам с отоплением. Но все же в основном (приходится признать правоту большевиков), рабочее население царской России проживало в совершенно нечеловеческих условиях.

К примеру, наемные помещения в избах с двумя комнатами имели обычно такие размеры: шириною в 7 и длиною в 6 аршин (1 аршин равен 0,71 м, то есть 5 м на 4 м), с высотою потолка в 3¼ аршина (2,3 м), с вместимостью обеих комнат (за вычетом объема печи) в 10,32 куб. саженей (почти 10 м3). Вот в такой избе, представьте, могло проживать до 40 человек! На каждого жильца, таким образом, приходилось не более 1 м2 жилой площади с объемом воздуха в 0,25 м3. И это если не брать в расчет мебель и вещи проживающих. Как жили эти люди в подобных условиях, как спали, ели, веселились и любили друг друга – пусть поймет, кто может.

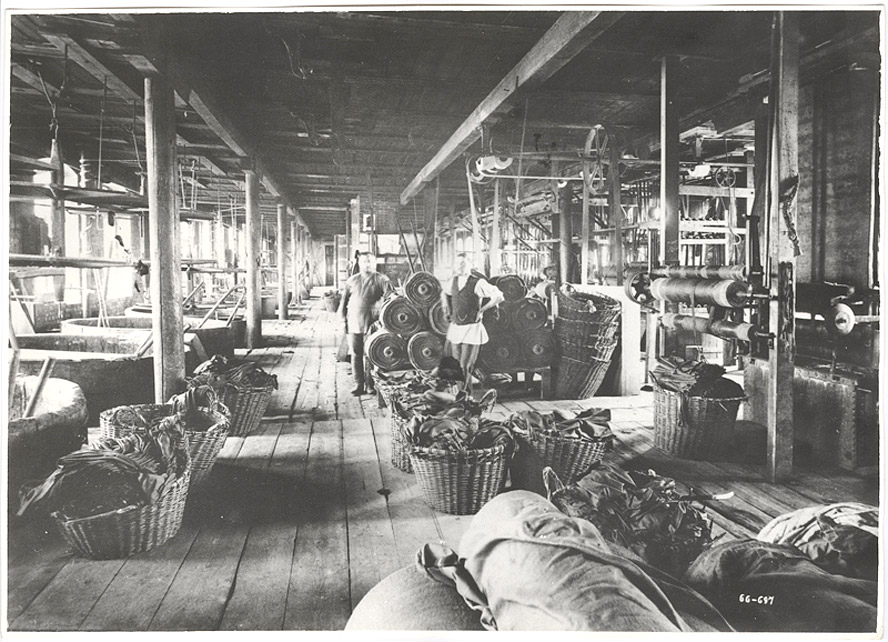

Более того, многие рабочие и вовсе не могли себе позволить любого жилья, находя пристанище прямо на рабочем месте. Как пишет в своей книге Е.М.Дементьев "Фабрика, что она дает населению и что она у него берет" (книга издана в 1897 году), он лично неоднократно наблюдал, как рабочие кожедубильных мастерских спали прямо в квасильнях (помещениях, где дубили скотные кожи), вдыхая круглосуточно удушливые, едкие испарения из квасильных чанов. А фабричные рабочие ситцевых мануфактур спали прямо на верстаках или полу.

Фото образцово-показательной мануфактуры

Такие рабочие обычно имели свой угол где-то в далеких деревнях, а работая в крупном населенном пункте по 14-15 часов, просто не имели возможности уходить ежедневно домой на ночлег. Их заработки не позволяли снимать даже угол в комнатушке, владельцам же фабрик и заводов было решительно на это наплевать.

Хочется привести для примера отрывок из книги Е.М.Дементьева "Фабрика, что она дает населению и что она у него берет" для наглядности.

«Наиболее рельефным типом подобной жизни в мастерских могут служить рогожные фабрики. Войдя в мастерскую, посетитель попадает как в лес. Только раздвигая перед собою всюду развешенную на жерновах и веревках мочалу, осторожно передвигая ноги, липнущие к полу, покрытому толстым, в 1-2 вершка, слоем грязи, попадая на каждом шагу в наполненный жидкою грязью выбоины, образовавшиеся местами в прогнивших и провалившихся досках пола, натыкаясь на кадки с водой, вокруг которых стоят целые лужи, рискуя ежеминутно придавить всюду ползающих по полу маленьких детей, он добирается, наконец, до одного из окон, у которого кипит работа. Устройство мастерских везде одинаково. Вдоль стен с окнами поставлены «становины», т.е. четыре стойки со связывающими их перекладинами, так что против каждого окна образуется нечто вроде клетки длинною в 4 и шириною в 2½-3 арш. Каждая такая становина служит как местом работы, так и жильем семьи «стана» - рабочей единицы рогожных фабрик; все же остальное пространство, т.е. середина мастерской и проходы между станами и большими русскими печами, сплошь занято развешенной мочалой. Таким образом каждая становина рогожной мастерской представляет ни больше, ни меньше, как стойло, где семья проводит все 24 часа суток. Здесь рогожники работают, здесь же и едят и отдыхают; здесь они спят, один на досках, положенных на верхней раме становин, так что образуется нечто вроде полатей, другие на кучах мочалы на полу, - о постелях, конечно, не может быть и речи; здесь они рожают на глазах всего населения мастерской, здесь, захворав, «отлеживаются», если организм еще в силах побороть болезнь, здесь же и умирают, хотя бы и от заразных болезней. Все население этих мастерских располагается настолько тесно, что лишь в трети случаев на каждого из живущих приходится от 1 до 1,3 куб.с. воздуха /1 сажень = 2,13 м., 1 куб.с. = 9,71 куб.м./, а в 65% случаев (из 60 мастерских) приходится на каждого всего 0,4-0,9 куб.с.».

Согласитесь, что данные условия жизни и жизнью то можно назвать с трудом. При нашем современном быте, остается только диву даваться, каким образом люди того времени не только существовали, но еще умудрялись спать, работать и рожать детей.

Некоторые владельцы заводов и фабрик все же строили помещения для жилья своим рабочим, но и эти «животные» казармы с большой натяжкой можно было бы назвать жильем. Огромные темные коридоры вели в крошечные каморки, в каждой из которых обитало от трех до семи семей. Каморки имели невероятно маленький размер – пол кубической сажени (1 кубическая сажень равна 9,7 м3), и вот на такой площади могли обитать десятки людей! Уму непостижимо.

Таким образом, до самой большевистской революции в царской России отсутствовало такое понятие как нормы строительства жилых зданий, тем более отсутствовали нормы жилплощади, приходящиеся на душу населения. Кто-то жил в хоромах, а кто-то существовал хуже, чем дворовой пес. Лишь в 20-х годах 20 века, с приходом большевиков к власти, появилась специальная государственная организация, разрабатывающая и внедряющая подобные нормы. И можно сколько угодно ругать октябрьскую революции, но то, что в царской России люди жили значительно хуже, чем их потомки – это установленный факт.